鞭笞石柱:聖女巴西德堂守護的奧秘

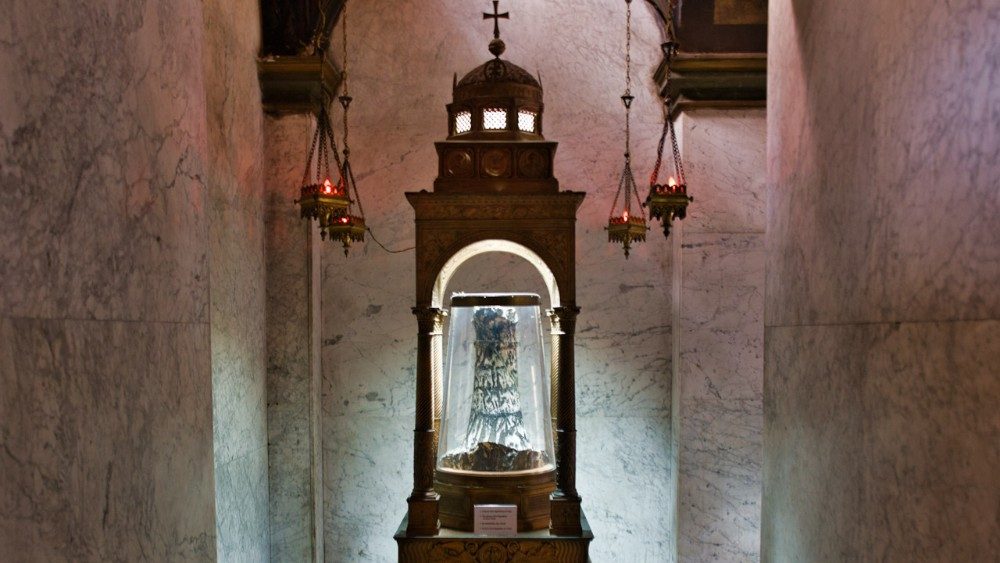

(梵蒂岡新聞網)座落在羅馬市中心的聖女巴西德大殿早在教會初期就開門接納了基督徒。大殿內右側的小聖堂裡,保存著一根芝麻黑白花崗岩石頭的小石柱,保護它的聖物盒做成了鍍金的殿宇形狀。據信,當初耶穌受鞭刑時,正是被綁在這根石柱上。

特殊的建築材料

這根小石柱高度只有63釐米,稍微呈現錐形,底部直徑約有40釐米。它是一種花崗岩,來自埃及東部沙漠的北方。那是一片遙遠、交通不便、人跡罕至的荒漠。採石工人很可能屬於社會最貧困的階層,被丟到那裡勞動,生活沒有盼望。石塊的運輸費時又困難,開採加工也很不容易,因此價格高昂。當地的石塊主要是在公元第一世紀運到羅馬。小石柱的形狀讓人想到桌腳、盆柱,而且石材後來也能再次利用。這樣的石柱也是鞭打的輔助工具。

鞭刑,殘酷的刑罰

鞭刑是古羅馬時代很普遍的一種刑罰。西塞羅(Cicerone)指出,每個貴族家裡都有一根石柱,用來綁自己家的奴隸,懲罰他們。眾所周知,鞭刑之後,往往會處以死刑,特別是釘在十字架上。四部福音都沒提到任何石柱,但是三部福音一致明確記載,基督受了鞭刑(參閱:谷十五15;瑪廿七26;若十九1),而聖史路加則是泛泛地提到懲罰(參閱:路廿三22)。

首個見證人

埃格莉亞(Egeria)最先在她的著作《旅程》中談到鞭笞石柱。她講述了383年在耶路撒冷的聖週五禮儀:「太陽還沒升起;告別後,大家登上熙雍山,在鞭笞石柱前祈禱。」埃格莉亞所說的熙雍山,符合宗徒堂的位置。

在羅馬的鞭笞石柱

數個世紀後,鞭笞石柱或許於1223年由若望・科隆納(Giovanni Colonna)樞機在第五次十字軍東征期間從耶路撒冷被帶來羅馬。科隆納樞機的姓氏,意思即為石柱。他將這個聖物帶回羅馬的舉動可以有兩種解讀:這也許是刻意製作的物品,為討教宗和諾理三世(Onorio III)的歡心;或者,情況完全相反,這聖物正如科隆納樞機本人所認為的那樣,是天賜的禮物。這根鞭笞石柱安放在科隆納樞機的領銜堂,即聖女巴西德大殿。在聖座的批准下,鞭笞石柱的瞻禮日是四旬期的第四主日。

多年來探討此聖物真實性的問題

反對其真實性的第一個論點是它的高度只有63釐米。假若綁在這根石柱上鞭打,受刑者的姿勢肯定很不自然。然而,恰恰是這一點特別令人信服:鞭刑打下的每一鞭子,都不該打在攸關性命的器官上,以免增加死亡的風險。比方說,鞭刑不可傷害心臟區域。綁在一個這麼矮的支撐物上,受刑者被迫蜷曲身體,以免他要保護的軀體暴露在鞭子下。就這一層面來說,聖女巴西德大殿的鞭笞石柱符合這樣的高度需求。

藝術作品中的鞭笞石柱

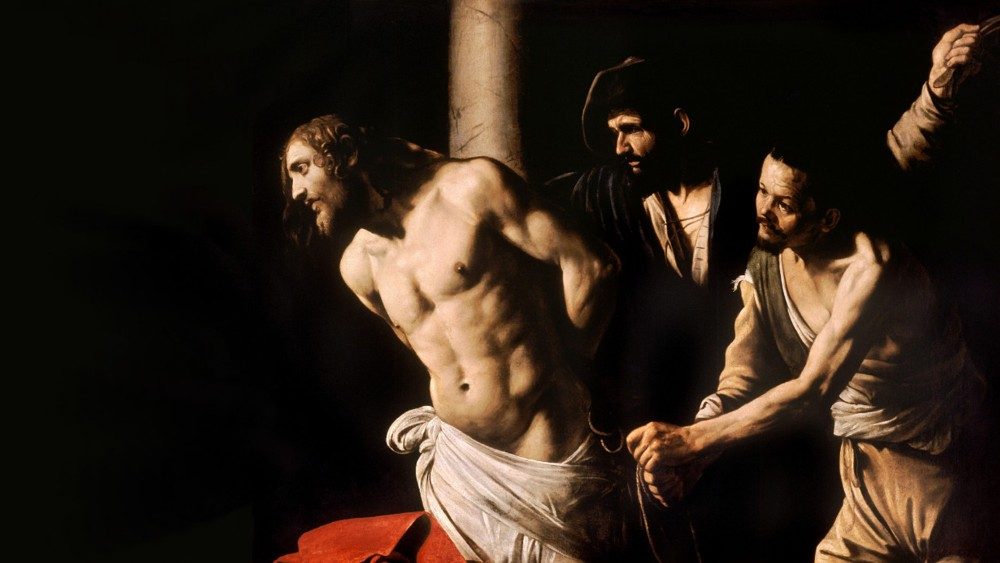

耶穌受鞭刑的場景是許多藝術家創作的主題,例如:皮耶羅・德拉弗朗切斯卡(Piero della Francesca)、布拉曼特(Bramante)和卡拉瓦喬(Caravaggio)的畫作。在他們的繪畫裡,鞭笞石柱都是高大直立的柱子。羅馬天使古堡前的聖天使橋則有所不同。天使橋上的每一位天使手上拿著耶穌受難時的一樣物品,其中一位拿的便是聖女巴西德大殿保存的那種錐形鞭笞石柱。這尊天使雕像的底座寫著一行字:「我的寶座是在雲柱之上。」(德廿四7)這尊雕像是貝尼尼(Bernini)的徒弟拉吉(Antonio Raggi)依照貝尼尼的圖稿製作而成的。

此聖物的意義

石柱本身是個無法提供更多信息的物件。它不像「罪狀牌」那樣寫著文字,也不像聖殮布那樣有圖案細節。然而,鞭笞石柱在耶穌受難史中並不突兀。聖女巴西德大殿與該聖女的生平息息相關。這名年輕的聖女在第二世紀致力於藏匿那些受迫害的基督徒,並安葬殉道者。相傳,她擦拭乾淨了殉道者的鮮血,並把這些血蒐集在教堂中央的井裡。那口井現在已經用石塊封了起來。

因此,鞭笞石柱本身蘊含的意義是為基督和祂的受難做出活見證,同樣地也反映出殉道者的犧牲。該大殿裡保存的大量聖物、聖髑,似乎讓人們能牢記這個關聯性。至於對聖女巴西德大殿內鞭笞石柱的熱心敬禮,與歷史物證沒有關係,而是關乎歷史的真實記憶。

其它鞭笞石柱

在羅馬的鞭笞石柱,並不是唯一一個被認為在耶穌受刑時使用的柱子。另一根石柱在耶路撒冷的聖墓大殿裡,波爾多一名匿名朝聖者寫到這一點,他的文稿可追溯至333年。耶路撒冷的聖濟利祿則是在348年的要理講授中提到這根石柱。其他學者試圖把二者聯繫起來,指出耶穌受了兩次鞭刑:一次是在比拉多的總督府,另二次是在蓋法大司祭那裡。

此外,還有兩根石柱被認為是耶穌受難時的柱子:一根在伊斯坦布爾,另一根在博洛尼亞的聖墓大殿。

鏈接網址: www.vaticannews.cn